Ange déchu, esprit du mal, diable, Abaddon, Baal, Belphégor, Belzébuth, Lilith, Lucifer, Moloch, Satan… tous oldies, vintage ! Le démon est défait : la mondialisation, la science, les boîtes de nuit et la contraception ont eu sa peau. L’est loin le temps du curé d’Ars ! Harangait ses ouailles ainsi Jean-Marie Baptiste Vianney :

Ange déchu, esprit du mal, diable, Abaddon, Baal, Belphégor, Belzébuth, Lilith, Lucifer, Moloch, Satan… tous oldies, vintage ! Le démon est défait : la mondialisation, la science, les boîtes de nuit et la contraception ont eu sa peau. L’est loin le temps du curé d’Ars ! Harangait ses ouailles ainsi Jean-Marie Baptiste Vianney :

« Voyez, mes frères, voyez ! les personnes qui entrent dans un bal laissent leur ange gardien à la porte. Et c’est un démon qui le remplace ; en sorte qu’il y a bientôt dans la salle autant de démons que de danseurs. »

Pourtant…

Le démon, Sigmund Freud l’Abel et bien repeint cinquante ans après Ars. Une OPA en bonne et due forme :

« Le diable n’est pas autre chose que l’incarnation des pulsions anales érotiques refoulées. »

« Le père serait […] le modèle primitif et individuel aussi bien de Dieu que du Diable. »

À propos du père, justement, Carl Jung renvoie papa Sigmund dans ses corners : « Bien et mal sont consubstantiels, sont des mythes et non des métaphores… » Si le démon est, il n’est pas littéraire. Fini le démon ! À sa place, la fosse des Mariannes de l’absence de sens. Comment combler cette béance dans l’occidentale way of life ? Dans L’arrache-coeur (et non L’attrape-coeurs, bande de mécréants!), Jacquemort s’y colle :

« Je suis vide. Je n’ai que gestes, réflexes, habitudes. Je veux me remplir. C’est pourquoi je psychanalyse les gens. Mais mon tonneau est un tonneau des Danaïdes. Je n’assimile pas. Je leur prends leurs pensées, leurs complexes, leurs hésitations, et rien ne m’en reste. […] Je veux faire une psychanalyse intégrale. Je suis un illuminé. […] Celui que je psychanalyserai comme ça, il faudra qu’il me dise tout. »

« Je suis vide. Je n’ai que gestes, réflexes, habitudes. Je veux me remplir. C’est pourquoi je psychanalyse les gens. Mais mon tonneau est un tonneau des Danaïdes. Je n’assimile pas. Je leur prends leurs pensées, leurs complexes, leurs hésitations, et rien ne m’en reste. […] Je veux faire une psychanalyse intégrale. Je suis un illuminé. […] Celui que je psychanalyserai comme ça, il faudra qu’il me dise tout. »

Quel benêt !… Les gens du coin n’ont pas besoin de psychanalyse. Ils ont La Gloïre :

– Qu’est-ce qui vous est arrivé ? demanda Jacquemort. Vous êtes tombé de la barque ?

– Je faisais mon travail, dit l’homme (La Gloïre). On jette les choses mortes dans cette eau pour que je les repêche. Avec mes dents. Je suis payé pour ça.

– Mais un filet ferait aussi bien l’affaire, dit Jacquemort.

– Il faut que je les repêche avec mes dents, dit l’homme. Les choses mortes ou les choses pourries. On les jette pour cela. Souvent on les laisse pourrir exprès pour pouvoir les jeter. Et je dois les prendre avec mes dents. Pour qu’elles crèvent entre mes dents. Qu’elles me souillent le visage.

– On vous paie cher pour cela ? demanda Jacquemort.

– On me fournit la barque, dit l’homme, et on me paie d’honte et d’or.

Au mot « honte », Jacquemort fit un geste de recul et s’en voulut.

– J’ai une maison, dit l’homme qui avait remarqué le mouvement de Jacquemort et souriait. On me donne à manger. On me donne de l’or. Beaucoup d’or. Mais je n’ai pas le droit de le dépenser. Personne ne veut rien me vendre. J’ai une maison et beaucoup d’or, mais je dois digérer la honte de tout le village. Ils me paient pour que j’aie des remords à leur place. De tout ce qu’ils font de mal et d’impie. De tous leurs vices. De leurs crimes. De la foire aux vieux. Des bêtes torturées. Des apprentis. Et des ordures. »

La Gloïre mourira (oui, il mourira !) 17 ans plus tôt que Jacquemort. Ni l’un, ni l’autre ne savent que « l’espérance de vie des égoutiers parisiens est de 17 ans inférieure à la population de référence nationale… Les égoutiers décèdent prématurément de cancers et d’infections contractés à cause de leur activité professionnelle dans les égouts. » Si Jacquemort avait eu connaissance des conclusions de cette étude de l’INSERM de 2010, il aurait eu encore davantage honte de sa honte (le pied, non ?).

1976…

Le démon est new-yorkais, cadre en pleine ascension sociale, mais quelque chose le tenaille :

« Ses amis l’appelaient Harry. Mais Harry n’enculait pas n’importe qui. Uniquement des femmes… des femmes mariées. »

Préalablement à ce premier paragraphe de The Demon (in french, Le démon), Hubert Selby s’est fendu de cette autocitation : « Un homme obsédé est un homme possédé du démon. » Le résumé de Wikipedia :

« L’histoire de The Demon est celle de Harry White, cadre efficace promis à une brillante carrière dans une entreprise new-yorkaise, fils modèle vivant chez ses parents. Harry a donc tout pour être heureux et réussir, mais il a en lui un démon. Au début du livre, ce démon le pousse à coucher avec des femmes, mariées de préférences, afin d’éviter qu’elles ne s’attachent à lui, mais aussi pour augmenter son excitation sachant qu’il peut être découvert par l’époux. Harry parvient à vivre ainsi, entre ses pulsions et sa vie de cadre célibataire. Mais le démon devient de plus en plus fort et il a de plus en plus de mal à le gérer, cela finit par déborder sur son travail à plusieurs reprises. Malgré ses pulsions, Harry parvient à grimper dans la hiérarchie de son entreprise, tout en donnant l’image de la réussite. Cependant, alors que les apparences montrent un succès fulgurant, l’état psychologique de Harry se détériore. Coucher avec des femmes mariées ne lui suffit plus, il couche alors avec des femmes alcooliques plus ou moins en marge de la société puis, cela ne lui apportant plus le frisson qu’il recherche, il se met à voler, et lorsque le vol n’assouvit plus son démon, il se met à tuer. » (Le démon, Source Wikipedia)

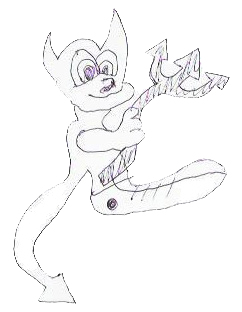

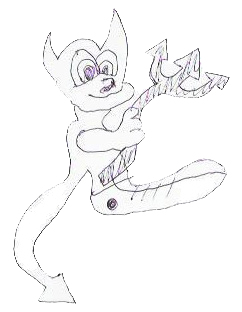

Le démon ne cesse de se réincarner. Un de ses derniers avatars littéraires, le daemon (notez le passage du « é » au « æ ») :

Le démon ne cesse de se réincarner. Un de ses derniers avatars littéraires, le daemon (notez le passage du « é » au « æ ») :

Quand Hiro a écrit les algorithmes concernant les combats au sabre à l’intérieur de Soleil Noir – ils ont été repris ensuite et adoptés dans tout le Métavers – il s’est aperçu qu’il n’existait pas de manière optimale de traiter l’après-vie. Les avatars ne sont pas censés mourir. Ils ne sont pas censés se décomposer. Les créateurs du Métavers n’ont pas eu l’esprit assez morbide pour prévoir une demande dans ce domaine. Mais le but d’un combat au sabre est de trancher son adversaire pour le tuer. Il a donc fallu que Hiro concocte un programme qui empêche le Métavers de se retrouver, un jour ou l’autre, jonché d’avatars inertes, démembrés ou imputrescibles.

L’évacuation des avatars morcelés est le travail des daemons fossoyeurs, une nouvelle catégorie du Métavers que Hiro a dû inventer. Ce sont de petits êtres agiles vêtus de noir des pieds à la tête, comme des ninjas, sans même une ouverture pour les yeux. Ils sont rapides et efficaces. Au moment même où Hiro s’écarte des tronçons de son ex-adversaire, il sortent par des trappes invisibles ménagées dans le sol du Soleil Noir pour converger sur le Japonais terrassé. En quelques secondes, ils ont fourré les morceaux dans des sacs noirs et disparaissent par le même chemin dans les galeries secrètes de leur monde inférieur. Deux ou trois clients curieux essaient de les suivre en forçant l’ouverture des trappes, mais leurs doigts d’avatars ne trouvent rien d’autre qu’une surface lisse et noire. Le réseau de galeries n’est accessible qu’aux daemons fossoyeurs.

L’évacuation des avatars morcelés est le travail des daemons fossoyeurs, une nouvelle catégorie du Métavers que Hiro a dû inventer. Ce sont de petits êtres agiles vêtus de noir des pieds à la tête, comme des ninjas, sans même une ouverture pour les yeux. Ils sont rapides et efficaces. Au moment même où Hiro s’écarte des tronçons de son ex-adversaire, il sortent par des trappes invisibles ménagées dans le sol du Soleil Noir pour converger sur le Japonais terrassé. En quelques secondes, ils ont fourré les morceaux dans des sacs noirs et disparaissent par le même chemin dans les galeries secrètes de leur monde inférieur. Deux ou trois clients curieux essaient de les suivre en forçant l’ouverture des trappes, mais leurs doigts d’avatars ne trouvent rien d’autre qu’une surface lisse et noire. Le réseau de galeries n’est accessible qu’aux daemons fossoyeurs.

Et à Hiro, accessoirement. Mais il se sert rarement de ce privilège.

Le Soleil Noir est le bar réservé à l’élite du Métavers, un univers virtuel accessible uniquement par ordinateur, bien avant Second Life et Facebook. Le sous-sol du Métavers grouille de daemons. Comme La Gloïre dans L’Arrache-coeur, ils nettoient les saletés des habitants de leur monde, et en silence, s’il vous plaît ! Hiro Protagoniste, le héros bien nommé de Snow Crash, roman culte de Neal Stephenson, (mal traduit en français en Le Samouraï virtuel), les a programmé : le démon est devenu un logiciel.

Or donc, le monde est toujours une pastèque tranchée en deux parts. En front-office, le bien, l’efficacité, le management proactif, les chartes qualité, le tri des déchets, la vie sans tabac, le blabla durable. En back-office, dans les caves, les caniveaux, sous les divans, des galops de diablotins.

Mais au Moyen-Âge alors ? Ce temps de tous les diables. Des peurs. Sans culture. Ce creux dépressif de l’Occident, entre les Grecs et les Lumières. Ce démon médiéval serré comme un expresso à une terrasse romaine doit être horrifique. Mais non, en 1130, Gislebertus, sculpteur de Cluny, d’Autun et de Vézelay lui donne une gueule hilare, une trogne de bourguignon mettant les tonneaux en perce, de libertin en chasse. Le démon a déjà la banane. « N’ayez pas peur », dixit Jean-Paul II.

—————

L’arrache-cœur, Boris Vian, éditions Jean-Jacques Pauvert, 1962

Le démon, Hubert Selby Jr, trad. par M. Gibot, éd. Les Humanoïdes associés, 1976, rééd. 10/18.

Le Samourai virtuel (Titre originel : Snow crash, 1992), Neal Stephenson, éd. Le Livre de Poche

Beasty, The BSD daemon, https://www.google.fr/search?hl=fr&safe=off&q=Beastie…

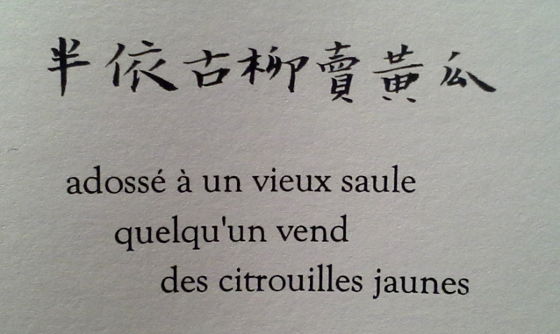

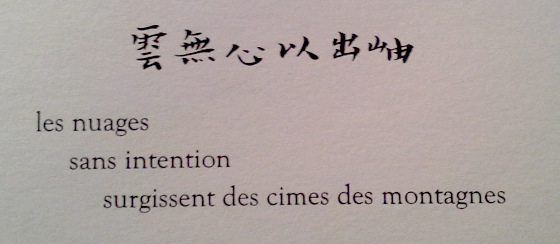

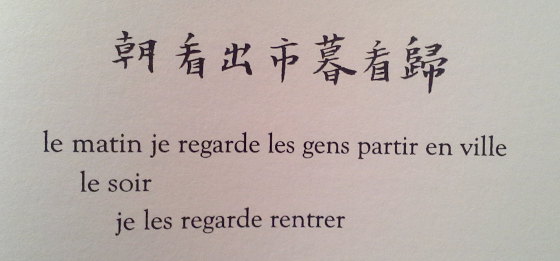

Un livre amène à un autre. Un roman de Hubert Haddad à un recueil de poèmes chinois. Le roman (d’une beauté !) est Le Peintre d’éventails sorti il y a peu chez Zulma, l’histoire d’un peintre japonais zen. Hubert Haddad a intégré à la narration un petit nombre de haïkus, assez pour donner envie d’en lire davantage (et pour moi, de rattraper un retard congénital…).

Un livre amène à un autre. Un roman de Hubert Haddad à un recueil de poèmes chinois. Le roman (d’une beauté !) est Le Peintre d’éventails sorti il y a peu chez Zulma, l’histoire d’un peintre japonais zen. Hubert Haddad a intégré à la narration un petit nombre de haïkus, assez pour donner envie d’en lire davantage (et pour moi, de rattraper un retard congénital…).

« Je suis vide. Je n’ai que gestes, réflexes, habitudes. Je veux me remplir. C’est pourquoi je psychanalyse les gens. Mais mon tonneau est un tonneau des Danaïdes. Je n’assimile pas. Je leur prends leurs pensées, leurs complexes, leurs hésitations, et rien ne m’en reste. […] Je veux faire une psychanalyse intégrale. Je suis un illuminé. […] Celui que je psychanalyserai comme ça, il faudra qu’il me dise tout. »

« Je suis vide. Je n’ai que gestes, réflexes, habitudes. Je veux me remplir. C’est pourquoi je psychanalyse les gens. Mais mon tonneau est un tonneau des Danaïdes. Je n’assimile pas. Je leur prends leurs pensées, leurs complexes, leurs hésitations, et rien ne m’en reste. […] Je veux faire une psychanalyse intégrale. Je suis un illuminé. […] Celui que je psychanalyserai comme ça, il faudra qu’il me dise tout. »

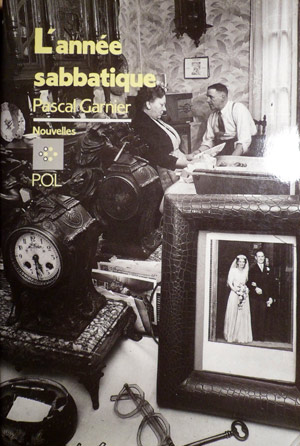

Lévy signait chez Gibert Saint-Michel ce jeudi. La veille Jenny avait reçu le Goncourt. L’avant-veille Charlie deux cocktails molotov. La Grèce sauvée perdue resauvée reperdue. Les bourses re-remontaient. Le monde était n’importe quoi et ça se voyait. À dix-neuf heures pétantes, Lévy est parti laissant esseulés une dizaine de ses groupies en tailleurs et costumes sombres. Ils ont continué à discuter entre eux – mais de quoi pouvaient-ils parler ? À la lettre G, dans le rayon du bas, au raz du sol – il faut s’agenouiller pour l’atteindre – Pascal Garnier et Romain Gary étaient côte-à-côte. Leur voisinage réintroduisait un peu d’ordre dans le n’importe quoi. Parmi la quinzaine de livres de Pascal Garnier serrés l’un contre l’autre, il y en avait un jamais là habituellement, L’année sabbatique. Une édition P.O.L. de 1986. Des nouvelles. Couverture vintage. Photo de Doisneau. Un vieux couple lourd comme la pendule sur le marbre de la commode. Leur photo de mariage, ils étaient minces. Tellement Doisneau. La première phrase du recueil :

Lévy signait chez Gibert Saint-Michel ce jeudi. La veille Jenny avait reçu le Goncourt. L’avant-veille Charlie deux cocktails molotov. La Grèce sauvée perdue resauvée reperdue. Les bourses re-remontaient. Le monde était n’importe quoi et ça se voyait. À dix-neuf heures pétantes, Lévy est parti laissant esseulés une dizaine de ses groupies en tailleurs et costumes sombres. Ils ont continué à discuter entre eux – mais de quoi pouvaient-ils parler ? À la lettre G, dans le rayon du bas, au raz du sol – il faut s’agenouiller pour l’atteindre – Pascal Garnier et Romain Gary étaient côte-à-côte. Leur voisinage réintroduisait un peu d’ordre dans le n’importe quoi. Parmi la quinzaine de livres de Pascal Garnier serrés l’un contre l’autre, il y en avait un jamais là habituellement, L’année sabbatique. Une édition P.O.L. de 1986. Des nouvelles. Couverture vintage. Photo de Doisneau. Un vieux couple lourd comme la pendule sur le marbre de la commode. Leur photo de mariage, ils étaient minces. Tellement Doisneau. La première phrase du recueil : Oh ! que j’ai envie de bonheur — d’un monde qui ne soit pas toujours détraqué ! Vivre constamment sur la défensive, que c’est fatigant ! Pourquoi les gens ne veulent-ils pas vivre plus librement et plus largement ? Non, ils sont là, recroquevillés comme de petites plantes dans de petits pots qu’on aurait dû mettre en terre depuis des années et des années.

Oh ! que j’ai envie de bonheur — d’un monde qui ne soit pas toujours détraqué ! Vivre constamment sur la défensive, que c’est fatigant ! Pourquoi les gens ne veulent-ils pas vivre plus librement et plus largement ? Non, ils sont là, recroquevillés comme de petites plantes dans de petits pots qu’on aurait dû mettre en terre depuis des années et des années.

« Et puis, après six ans, elle le revit. Il était assis à une de ces petites tables de bambou, décorées d’un vase japonais avec des narcisses de papier. Un compotier de fruits devant lui, il pelait une orange avec grand soin, d’une manière toute spéciale, qu’elle reconnut aussitôt. »

« Et puis, après six ans, elle le revit. Il était assis à une de ces petites tables de bambou, décorées d’un vase japonais avec des narcisses de papier. Un compotier de fruits devant lui, il pelait une orange avec grand soin, d’une manière toute spéciale, qu’elle reconnut aussitôt. »